転がり込んできた農地

昭和43年、ふとしたことから親戚が持っていた休耕田を譲り受けることになった。広さは1反3畝、坪数に直すと390坪もある。

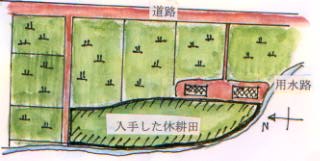

場所は天竜川のほとりにある水田地帯で、周りにほとんど家はなく、隣接地にようやく2軒の住宅の基礎工事が始まったばかりというところだった。

田圃はやけに細長く、ボートを押しつぶしたような形をしていた。

(追記)

上に記した文章は、ホームページ開設時に取り急ぎ書き記したもので、キーボードを叩くときには、とにかく簡略に、読む人にわかりやすく、ということだけを頭に置いていた。そのため、事実を曲げたり、省略したりした部分が目に付く。たとえば、上の文には「親戚から譲り受けた」とあるけれど、その親戚は私の親戚ではなくて家内の親戚であるし、家内が農地を譲り受けた時期も昭和43年ではなかった。

それらの点を含め、既述の部分を大幅に書き直そうと思っているうちに、ずるずると日が過ぎて今日になってしまった。以下に記す内容の方が、より事実に近いが、事実そのままというわけにはいかない。やはり、簡略化による刈り込みが加わっているからだ。

当初の記事を抹消して新しく書き直した方がすっきりする。だが、話をわかりやすくしようとすると、どのあたりが省略されたり、歪曲されたりするか、その事例研究にもなると思うので、新旧二つの文章をそのまま残すことにした。

文字の色の青い方が、新しく書き足したもので、黒色文字が開設当時の記事である。

問題の土地は以前、家内の伯父が作っていた水田で、土地の所有者も伯父であった。それが何かの事情で、家内の所有に変わったのだが、その事情というのを私はよくは知らないし、問題の水田がどこにあるかということも、長い間、知らずにいた。水田の所有権が移転した後も、伯父が依然その田を耕作していたからだ。

この土地が急に問題として浮上してきたのは、私が43才になった時である。晩秋のある日、勤め先から帰宅すると、「今日、伯父さんが来て」と家内が話しかけて来たのだ。

「北河原の田を来年から、うちで耕してみないかと言って来たけれど、どうしたらいいかしら」というのである。

土地の譲渡後、伯父は形式上、小作という立場になっている。その伯父が私達に自分でこの田を耕してみろと言ったとすれば、最早、小作関係を解消したいという意思表示かもしれない。

「とにかく、その田というのを一度見てくるよ。実物を見ないことには話しにならないからなあ」

その時、家内にそう約束したものの、直ぐに田を見に行く気にはならなかった。重い荷物を預けられたようで、ひどく億劫だったのだ。

十日程たって、私は自分を鞭打つようにして問題の田を見にでかけた。家内に場所を聞いて、自転車に乗って一人ででかけたのだ。最近、田んぼの中に造成された宅地の横にあると聞いていたので、簡単に目当ての田を捜し出すことができた。

坪数にして390坪。予想以上に広い田んぼだった。形はボートを押し潰したように細長く、まわりには家が一軒もない。遠くに秋の日差しを浴びた県営のアパート群が見えるだけであった。

田んぼの向こうの土手に、黄色く枯れた葦が群がって生えている。その土手の向こうから天竜川の瀬音が微かに聞こえて来た。ひっそりと静かで、そして荒涼とした光景だった。

自転車を下りて、切り株だらけのただっ広い田の中を歩いているうちに寒々とした感じが一層強くなった。このあたりは、あまり遠くない以前に、天竜川の氾濫原だったらしく、水田と水田の間に荒れ果てた空き地や、高く堆積した砂礫の山が残っている。

そういえば、昔から北河原堤防の周辺は、馬にあたえる草の刈り場だったと聞いたことがある。家内の伯父も、少年の頃、毎日馬を連れてこのあたりにやって来て、刈り取った草を馬体が見えなくなる程たくさん馬に背負わせて帰宅しだそうである。

私は、田んぼの真ん中に立って、あたりを見回した。結婚後10年あまりしてから、初めて家内が所有する土地を眺め、そして、これをどうするかという決定権を委ねられている。重い荷を預けられたような気持ちが、一段と強くなった。

しかし自転車に乗って帰る途中、ふと、伯父の申し出を受け入れて、来年はあそこで日曜百姓をして見ようかという気持ちになった。思案が逆転したのである。晴耕雨読の生活を始めるというのは、私の年来の夢でもあったからだ。

浮かび上がってきた晴耕雨読の着想は、これまでのものとは様相を異にしていた。これまでの晴耕雨読プランには、現実逃避・苦痛回避の為の趣向という傾向が色濃かったのに、今度はそれとは逆に労苦を求める場として晴耕雨読の生活を目論見はじめたのだ。

以前に私が夢想していたのは、次のような生活であった。ガリ版刷りの雑誌(職場で配布)に寄稿した私の原稿の一部を、ここに引用してみよう。

今の私が、しきりに妄想するのは晴耕雨読の生活だ。

それは背後に雑木林の山を控えた日当たりのいい場所

にある小さな家である。庭先に一反程度の畑があり、

敷地のあちこちに植え込みが散らばり、その間を縫っ

て湧き水がさらさら流れている。この水を雑木林に棲

む野鳥が飲みに来て、ついでに水浴びをしていくのだ。

晴れた日には鍬を手にして畑を耕す。雨の日はガラス

戸の中にこもって易経や老子を開き、時折新刊の翻訳

小説を読む。昨日と同じ今日があり、今日と変わらぬ

明日がある。こうして毎日、同じ日々を積み重ねなが、

ら、やがて訪れる死を待つのである。

これを読むと、その頃の私が易経などを読んでいたことが分かって興味深いが、ここで夢想されているのは、まぎれもなく労働を民衆に任せて高踏的な生活を楽しんだ士大夫の世界なのだ。当時は、晴耕雨読と称しながら農作業の方はほとんど念頭になく、雑木林を背にした書斎で読む本のことばかりを考えていた。

その頃の私は、休みになると自転車に乗って野鳥の観察に出掛けていたが、その途上で何度も夢想の中に現れるような閑雅な民家を見つけた。伊那谷の山裾には、そうした感じの家が多いのである。

その度に私はこういうところで暮らす人たちの幸せを思った。徳富蘆花は、40才になって東京郊外の千歳村粕谷にこもって「美的百姓」と自称したが、私も詩的な百姓生活を夢見ていたのだった。

私が見て来た土手下の田は、これまでに思い描いて来た文人画的な世界とは似ても似つかぬものだった。しかし詩的でも美的でもない、荒涼とした場所にある田んぼだからこそ、あそこで発汗と忍苦の生活を始めようという着想が生まれてきたのである。

とにかく耕してみるか

翌年、(田圃を遊ばしておくのも、なんだな)と思って、田圃の一角をスコップでほじくり返して、トウモロコシ、トマト、茄子などを作ることにした。

やがて、起耕するためにはスコップでは無理だとわかって、三本鍬というのを手に入れ、これと平鍬を使って奮闘することになる。

だが、収穫期になると、まあまあという出来は葱だけ。あとは、いずれも惨憺たる成績で、素人百姓は止めた方がいいかなと、弱気になった。

一度着手すると、その魅力に捕らえられて離れがたくなるのが農業。ましてこちらは「直耕安食」を力説する安藤昌益の信者なのだ。簡単に引き下がるわけにはいかない。

次の年から、畝の間に堆肥を踏み込み、その上に化学肥料を振りまいておいて種を蒔いた。すると、ちゃんと作物が実る。やることをやっていれば、出来るものはできてくる。それが自然の摂理なのである。

(追記部分)

はじめて農作業のために田んぼを訪れたのは、実地検分をした翌年の五月であった。連休を利用して、子供達にも道具を一つずつ持たせ家族総出で出掛けたのである。子供は長女が小学校四年、長男が小学校二年、次男が保育園であった。自宅から田んぼまでの距離は約一キロ、歩いて20分かかる。

「へえ、これがうちの田んぼか」

北端に取り付けてある道から、乾いた田の中に踏み込んで、長女が男言葉で言った。彼女も田んぼを見るのは初めてなのだ。

「どこまでが、うちの田んぼ?」

長男は目を丸くして質問した。小二の子供の目には、よほど田が広く見えたらしい。

去年の秋以後、ずっと放置されていた田んぼには一面草が伸び始めていた。稲の切り株がそのまま残り、その間を水田に生える水草と普通の陸草が入り混じって生えている。これをきれいに耕すのは容易なことではなさそうだった。

とにかく、南端の畦の方から畝を作りはじめる。南に突き出たボート状の土地の舟首の部分を耕してみたのである。家から平鍬と、万能鍬と呼ばれる鍬を持ってきていた。家内は平鍬、私は万能鍬を持って表土を掘り、土を短冊状に盛り上げてステージ型の畝をこしらえていく。

掘り起こすにつれて現れて来る切り株や草を拾い集めるのが、上の二人の子供の役目である。作るのになるべく手のかからないものという選考基準で選ばれたシュンギク・地這キュウリ・大豆などの種を蒔く。

昼食は、家族全員が西側の畦に一列に並んで食べた。五月の空は青く、前方に見える段丘は色とりどりの若葉で覆われている。この段丘は、天竜川に流れ込む三峰川が作り出した広大な扇状地の断端で、扇状地の裾の部分を天竜川が削り取った為に出来た崖である。

子供達は、さかんに卵焼きをほほばりながら、これなら百姓仕事も悪くないな、というような顔をしている。だが、昼飯がすめば早々と帰宅することになる。四方から見通しになっていて、トイレもないようなところに何時迄も女子供がいる訳にはいかない。

当時の子供たち

当時の子供たち

翌日の午後、一人で畑に出掛けた。独力で頑張ってみるつもりで、自転車の荷カゴにネギの苗を入れ、うしろの荷台にスコップを乗っけて出掛けたのだ。前日ネギ畑を作ろうと試みたけれども、鍬では深い畝溝が作れなかった。そこでスコップで土の天地返しをしておいて、しっかりした畝溝を作ろうと考えたのだ。

昨日、皆で昼食を取った畦の横をネギ畑にすることにした。なにしろ畑を作る余地は未だいくらでもあるのだ。気の向いたところをどこでも耕せばいいのである。

スコップで深く耕してやろうという意識があるので、一掘り一掘りに全力を傾け、スコップの本体が全部土に隠れるまで足で踏み込む。そして掘り上げた土を、上下逆になるように掘った穴の中へ戻して行くのだ。

畑の表土は黒いが、下層に赤土があり、更にその下は砂地になっている。昔、ここが砂洲だったことがわかる。黒い表土は天竜川の運んで来た泥なのだ。

時々、畦に腰を下ろして水筒に詰めて来た水を飲んだ。そして又仕事に取り掛かる。天地返しが済むと、鍬を取り出して畝を立てる。鍬は昨日帰る時、草をかぶせて畑に隠しておいたのだ。

いつの間にか日は西に傾いていた。五坪足らずの畑をこしらえるのに四時間もかかったのだ。畝の間の溝は馬鹿に深くなって、「過ぎたるは及ばざるが如し」という格言が思い出された。

帰途につく。自転車の後ろの車台に鍬とスコップを付け、「竜東線」と呼ばれている幹線道路を通って帰途につく。自宅に近ずいた時、道路脇で側溝工事をしている一群の人々に出会った。ツルハシやスコップを持った作業員の身体は溝深く沈んで、肩から上が見え隠れしている。

普段なら見過ごしてしまう彼らの動きを、自転車の上からひどく懐かしい気持で眺めた。身内を見るような温かな気持で眺めたのである。斜陽を浴びて黙々と作業する男たちを目にして、(ここに仲間がいる)と思ったのだ。

たかが半日畑で働いただけで自分を「労働者」と考え、それで作業員との「連帯」を感じた訳ではない。そういう左翼的発想とは無縁の、もっと底深い感覚で、私は彼らを自分の同士と思ったのだ。結局、問題は「土」と「太陽」と「風」、私たちを包んでいる風土なのだった。

野外で、太陽や風にさらされながら土を相手に働くことを労働の母型とする農耕民族的感覚が、同種の労働をする男たちに共感を感じさせたのだ。自然のただ中にあって身をかがめて作業すること、風土の中の一点景となって虫のようにうごめくこと、大いなるものの前で自分が無きに等しい存在になること、これなのである。

土を掘って働く人たちへの共感は、新しい生き方に少し目を開きはじめたことを意味していた。生い育った土地に腰を据えて、もっと質実に、もっと謙遜に生きなければならないという予感。

連休の後、二週間あまり畑に行かなかった。日曜日に雨が降ったということもあるけれども、本当はその後何を蒔付けたらよいか適当なものが思い浮かばなかったからだ。畑は畦のまわりを半月型に耕しただけで、放置されている。

五月下旬の土曜日の午後、畑にいってみると蒔いただけのものは一応芽をだして何とか育っている。特にシュンギクの畑は濃緑に高く盛り上がり、ちょうど食べ頃になっていた。早速、みずみずしい茎を次々に折り採って自転車の荷カゴに入れる。そして畑に入って草をむしりはじめた。

大豆などは15センチ程に育っているが、草の丈もその位になって作物と肩を並べている。ネギ畑だけはほとんど草が生えていない。天地返しの効果で表土がすっかり新しくなった為だ。

夕方まで仕事を続けると、畑は大体きれいになった。草むしりという仕事は、なんとなく私の性に合っているようである。

農作業が、本当に「行」という色彩を帯びはじめたのは、梅雨があけて真夏になってからである。夏休みに入る前、私は家内に再三畑にいって草むしりをするように頼んだものだ。だが、彼女は、はかばかしく動こうとはしなかった。

私にとって農作業は、一種内的必然に導かれた意味深い行為だった。が、家内の方にはそんな「必然」は存在しない。その年、彼女は末子が保育園に入り、子育てから解放されたのを機に和裁教室に通いはじめていた。土いじりなんかより、こっちの方がずっと面白いのである。

夏休みの初日、畑に出掛けてみると、まさに草の海だった。

梅雨の期間、畑に足を向けないでいたら草が爆発的な勢いで茂ったのである。とにかく畝の間に入って草を取りはじめる。根が張っているので草を引き抜くのに手間がかかる。引き抜いた草の根には土がついているから、いちいちその土をたたき落とさなくてはならない。

午前10時を過ぎると、太陽は頭上に昇り暑さが身にこたえてくる。それでも午前中はいいのである。自宅に戻って昼食をとり、午後二時頃に再び畑に戻ってみると、強烈な陽光があたり一面に張りつめ、炎熱が地上にみなぎっている。

専業農家では、こんな暑いさかりに畑に出ることはしない。だが、こちらはとにかく「行」のための農業である。水垢離が厳寒期を選んでなされるのと同じで、炎天はむしろこちらの望むところなのだ。

水筒に水を詰めて毎日畑に通う。一度、午後三時頃に急に目の前が暗くなって意識が薄れて来たことがある。慌てて家に戻り、横になるや否やたちまち眠り込んで、そのまま夜まで昏々と眠りつずけた。日射病の症状だったろうと思う。それでも翌日は畑に出ていった。

畑がきれいになって、土の地肌が見えてくると、負債を返済したような気分になる。大豆畑の草むしりを終えて、地這キュウリの畑に移る。キュウリは成長しすぎてヘチマのように大きくなっている。

毎日、畑に通っていながら、このことに気ずかなかった。収穫より「行」を重視すると、こんなことになるのだ。

一度着手すると、その魅力に捕らえられて離れがたくなるのが農業。ましてこちらは「直耕安食」を力説する安藤昌益の信者なのだ。簡単に引き下がるわけにはいかない。

翌年の五月、再び連休がめぐってきたので、家族総出で畑に出かけた。

前年の畑の成績は、惨憺たるものだった。世間並の収穫をあげたのはネギだけである。私は格別頭で反省した訳ではない。だが、やり方を根本的に変えなければならないとは感じていて、畑に出掛ける時にヒマワリの種をたくさん持っていった。自宅の庭に野鳥の餌台を作ってあって、その餌に使うヒマワリの種を今まで、ペット店から買っていたが、それをこれから自分で作ろうと考えたのである。

畑を「行」のための場とするような狭い考え方をやめて、遊びや楽しみの場にしてもよくはないかと思い直したのだ。シュンギクやキュウリを作るのはやめにした。収穫しても、皆が喜んで食べないようなものは作る意味がない。

とすると次の候補にはトウモロコシが浮かんで来る。子供達が一番歓迎する畑作物はトウモロコシであった。作業をはじめる前に、私は彼らに約束した。

「今年はトウモロコシが、うんとたべられるぞ」

「うん、裏のイチゴみたいになればいいな」

と子供達は答える。

自宅の裏に五坪程度の畑があり、ここにはトマト、ナスなどと一緒にイチゴを作っている。イチゴは最初二、三株を苗店から買って来て植えただけだった。それが段々に増え、去年は毎日、笊一杯のイチゴが取れるようになったのである。

家庭菜園の最大の長所は、畑に皆の好むものを作り、それを嫌になるほど食べられる点にある。去年のイチゴのように、今年はトウモロコシをしこたま食べるのである。

ヒマワリの種は畑のまわりに一列に蒔き、トウモロコシを畑の中央に蒔いた。前年は畦寄りの土地を半月形に耕しただけで、畑の中央部は手付かずのまま放っておいたのである。今度はそこをトウモロコシ畑にするのだ。

家内が口を出した。

「そんなに作っても、食べ切れないんじゃない」

彼女は恐らくそのことより、作付面積を増やして負担が大きくなることを警戒しているのだ。

「心配するほど取れりゃしないさ」

と言って仕事に取り掛かる。

万能鍬を頭上に振り上げ振り下ろし、少しずつ土を起こして行く。家内も横で同じ事を始めている。戦前、牛・馬を持たない小農は、田をみんなこうして手で耕し、一日を費やして一反の田を耕すようなことをしていたのである。

宮沢賢治の作品に、貧農の鍬がピカピカ光って紙のように薄くなっているという詩があった。毎日こうして鍬を使っていたら、とても鍬の錆びる暇などないのである。

土を起こしてしまったら、堆肥を入れる溝を掘る。去年一年間に除草した草を畑の隅に溜め、ある程度の堆肥はこしらえてある。それを全部トウモロコシ畑に投入するのだ。堆肥の上に化学肥料を撒き、薄く土をかぶせる。それからトウモロコシの種を二粒ずつ30〜40センチの間隔で蒔いていく。そしてその上に再び土をかぶせる。

今度はうまく行くだろうという確信が涌いてくる。やるべきことをやっているうちに、これなら大丈夫だと感じられてくるのは不思議なことだった。

家内が長女を呼んで金を渡している。アイスクリームを買いに行かせるのである。

「ボクも行く」

「ボクも」

アイスクリームを手に、はしゃいでいる子供たち。

この二枚の写真で、草で埋めつくされた当時の畑の様子が分かる

長男と次男が姉の後を追って駆け出したので、畑は急に静かになった。

畑の横の造成地には、家が建ちはじめている。敷地を一杯に使った二階建ての家で、完成したら畑の日当たりが悪くなるだろうと少し気になる。ろくな仕事もしていない癖に、こんな心配だけは人並にするのだ。

「独立栄養系と従属栄養系というのを知ってるかい」

「え?」

話し掛けられて、家内はこちらに顔を向けた。家内が知っている訳はない。私だって、最近本で読んだばかりなのだ。

生物はすべて有機体である。有機体で形成されている身体を作るのに、動物はほかの生物を摂取する。だから動物は従属栄養系なのである。

ところが植物は無機物から直接自分の身体を作る。土・水・空気から作るのだ。ほかのものに依存しないで独力で身体をこしらえるから、植物を独立栄養系というのだ。

私がこの分類法に興味を持ったのは、地方で暮らしていると精神形成という点で独立栄養型にならざるを得ないからだった。たまに東京に行って書店に立ち寄ると、棚には実に多様な本が並んでいる。そこには目下自分が考えはじめている問題を、既に考えてしまって答を出しているような本もある。

その時々に読者が求めている多段階的な精神的栄養素を、書棚に並ぶ多段階的網羅的な本がちゃんと過不足なく提供してくれる。これに較べると地方の書店の規模は小さく、直接手に取って中身を確かめられる本の数には限りがある。さらに致命的なのは、地方の図書館の蔵書数の貧しさだった。

地方生活者は、木のごとく生きなければならないだろうと私は思った。木は土や空気から自力で栄養を合成するだけでなく、自らの葉や枝を厚く足下に落として滋養分とし、それで地温を保って根を守っている。地方生活者も自らの頭で考え、折々の感想や感動を落ち葉のように身辺に蓄え、それで自分を養っていかねばならないのだ。

植物生態学の本を読んでいて原生林の記述に至った時、私は老子の説く「小国寡民」の理想を思い出した。隣国同士、鶏や犬の鳴き声が聞こえる近さにあっても互いに往来せず、自足して自らの生を楽しむ「小国」の民のありようは、原生林の樹木のようだと思ったからだ。

私達が他人のものを奪わず、自分の必要とするものを自分で作り出し「ソノ居二安ンジ、ソノ俗ヲ楽シム」という生活を送れば、原生林のように静かで豊饒な社会が生まれて来るのである。原生林はツタ科の植物によってぐるりをすっぼりと包まれ、その内部はほの暗く暖かな別世界になっているのだ。

アイスクリームを買って来た子供達は、紙袋を母親に手渡し、分配されるのを待っている。

「バニラは私のだよ」

「.ボクはチョコレート」

「ボクもチョコレート」

彼らはこれが楽しみで畑にきたのだ。

この子供達は成長し、それぞれの土を得て木のように静かに生きて行けばいいのだと私は思った。

連休が終わってからも、こまめに畑に通う。上の二人の子供を連れて行くことが多かった。それぞれ自転車に乗っていけば、畑までの道程は平坦なので、あまり苦労なく往復できる。

梅雨に入るまでの仕事は草むしりだけだから、小学生にも十分可能な作業だ。二人に分担の区画を割り当てて仕事にかかる。父親がそばで同じ仕事をしているので、子供達もサボる訳にはいかない。

「なにも考えないで夢中で草をむしっていたら、あっという間に時間が過ぎちゃった」

と長女が満足そうに自分の分担した畑を眺めながら言うこともあった。

割り当てられた仕事を消化してしまうと、子供達は土手を上って向こうの天竜川の河原に下り、川遊びをはじめる。そしてそれにも飽きると自転車に乗って帰宅してしまう。私は後に残って夕方まで仕事を続けるのだ。

トウモロコシはぐんぐん大きくなっていく。縦に葉脈の入った青く硬い葉が、日に日に広がって地面を隠すようになる。除草のたびに根元に化学肥料をパラパラ撒き、それを覆うように土寄せをしてきたからだ。

トウモロコシの下に潜り込んで草をむしっていると、日の暮れていくのにも気がつかない。仕事が一段落して立ち上がって初めてあたりが暮色に包まれていることを知るのである。

蒼然と暮れて行く畑を眺めるのはいいものだった。こんなに静かな気持になるものはない。空には未だ紺青の青が残っている。だがひっそりした地上のあちこち、空き地に茂る青草や、畑をめぐる用水路のあたりに深い影が漂い、それが刻々と濃くなって行く。

風が吹きはじめている。夕べの風である。聞こえてくるのは、トウモロコシの硬い葉が触れ合うカサカサという音ばかりだ。

(誰もいない。人もいない、神もいない)

私は去りがたい気持で、いつまでもその場に立ち尽くすのである。

こまめに草を取っていた積もりだったが、梅雨を過ぎるとやはり畑は草で埋まり、去年と同じように夏休みの初日から連日、畑に通わなくてはならなかった。しかし日盛りに出掛けて日射病になるような馬鹿なことはもうやらない。日射病の記憶は身体のどこかに悪夢のように残っていて、作業をする時には手首まである袖長のシャツを着ることを忘れなかったし、頭にはいつでも麦藁帽子を被るのである。

家内も三日に一度位は畑にやってくる。和裁教室を卒業した彼女は、観念して自分も畑仕事をする気になったのである。はじめはイヤイヤやっていても、続けていると何とはない充実感の出て来るところが農業のいいところであった。ほかの仕事だと「働いた」という実感があまりないのに、畑仕事にはそれがあるのだ。

今やっていることが「食」という生存行為に直接つながっているためである。一日汗を流して畑で働き、帰宅して休息していると、安らかな思いが胸を満たしてくる。

身体を労し、汗を流した後に取る休息には、正当な権利を行使しているという安心感がある。

「心情規則」

賢愚美醜の個人差を超えて、すべての人間の心に働いている心情規則というものがある。例えば、努力するところにしか喜びはないという鉄則がある。J・S・ミルやパスカルは少年期に既に大学生レベルの学識と理解力を持つ天才児だったが、青年期に入ると深刻な虚無感に取りつかれた。

努力しないでも何でも頭に入ってしまう彼らは、学習や研究になんの喜びも感じなくなったのである。二人が蘇生したのは、二人にとって最も不得意な分野に努力を傾注するようになってからだった。ミルの場合は詩、パスカルの場合は宗教がそれだった。

運動をすれば身体が温かくなる生理法則と同じものが、心情面にもあるのだ。それが努力と喜びの連関ということなのである。努力と喜びの相関関係を背後から支えているのが、労働と休息の関係ではないか。労働の後の休息のもたらす充足感、これが努力した後に感じられる内面的喜悦の原型なのである。

そしてこうした構図が生まれてくるのも、人間が一個のエネルギー体であり、人の悲喜哀歓はすべてエネルギー行使のあり方に関係しているからにほかならない。

エネルギーというものを無視したら、倫理学も成り立たなくなる。デューイによれば、道徳の起源は物々交換時代に定着した等価交換を正義だとする集団的合意から来ている。物を交換しあう時に、同じ値打ちのものを選ぶ慣行が道徳を発生させたというのである。

そして物の価値は、その物を獲得するために各人がどれだけのエネルギーを費やしたかということで量られる。生産物の価値はそれを作り出すのに必要とされる労働量によってきまるというマルクスの「労働価値説」は倫理学にも適用されるのだ。

八月に入ると、トウモロコシが次々に実り始めた。数日おきに畑にでかけてトウモロコシを取ってくる。「ショイビク」という背中にせおう大きな竹篭に収穫物を詰めて家に運んでくるのである。子供達の食欲は旺盛だった。

トウモロコシを台所の隅に山積みにしておくと、毎日それを茄でて食べ、二、三日すると、すっかりなくなってしまうのだ。すると又「シヨイビク」を背負って畑に出掛ける。

カボチャも食べられるようになっている。カボチャは苗店から買って来て、畑のあちこちに適当に植えておいただけで肥料もやらないし草もろくに取ってやらなかった。

だがその蔓は草に埋もれながら地面をはって四方に伸びひろがり知らぬ間に実をつけている。夏場になってから、葉がウドンコ病にかかり白く変色しはじめたが、カボチャそのものに異常はなく、一本について平均三個という成果をあげたのである。品種改良が進んだせいか、カボチャの実は堅く締まってどれもなかなか美味だった。

家内が畑の隅に二〜三畝蒔いておいたエダマメも、半ば草に埋もれながら相応の出来をみせている。背丈は低いが、一本一本の茎にたくさんの莢がついて豆の粒も大きいのだ。作物の丈の高さや見栄えの良さと収穫量とは、必ずしも比例しないのである。

夏の収穫はある程度の水準に達し、総体としては満足すべき結果に終わった。最初の年とは大違いだった。二年目になって、子供達にたらふくトウモロコシを食べさせてやるという約束も一応果たすことが出来たのであった。

次の年から、畝の間に堆肥を踏み込み、その上に化学肥料を振りまいておいて種を蒔いた。すると、ちゃんと作物が実る。やることをやっていれば、出来るものはできてくる。それが自然の摂理なのである。

三年目に入った。

私が休日を利用して耕作できる面積はせいぜい15坪で、畑全体の3パーセント程度に過ぎない。残りの97パーセントは遊んでいるのである。この空閑地にに苗木を植え、雑木林に仕立てるという着想は、私の頭の中にごく自然に生まれて来たのである。

造成地に建築中だった家が完成して、既に人が入っている。そして造成地にはもう一軒の家が建築中であった。そうなって見て感じるのは、日当たりへの懸念ではなくて、他人の視野の中に身を置いて作業することの気の重さであった。

そもそも伯父が私達に百姓をしないかと声をかけてきたのも、水田のそばに造成地ができるのを見たからかもしれないのだ。だが、それは仕方のないことだった。そのうちに、このあたり一帯は住宅で埋め尽くされてしまうに違いない。

空閑地をどうするか、畑を今後どうするかについて家族の誰もこれはというような案を持っていなかった。

「子供達とキャチボールをする場所にすればいいじゃない」と家内は私に言った。「それともテニスコートを作って皆でテニスをするとか」

家内の頭にも、その位のことしか浮かんでこないらしかった。

「そんなことをしたら管理が大変だぞ。それよりあそこを雑木林にしたらどうだろう。木が大きく育ってくれば、まわりの家から畑が見えなくなるからな」

今、苗木を植えておけば、17,8年して私が退職する頃には、そこは完全な林になっているだろう。すると、林の中央部に残しておいた畑は、他人の目の届かない別天地になる。林の中の落ち葉を集めて来て畑の堆肥を作り、畑のまわりを流れる用水路から水を引いて来て敷地内に小川を作り、野鳥を呼ぶこともできる。

もしかすると、以前に夢想した晴耕雨読の生活が、そのままの形で実現するかもしれない。私は十数年後の畑の様子を想定して、林の中にプレハブの家を作ったらどうかなどと考えている。一部屋か二部屋しかない平屋の家で、林の蔭に隠れて外からはその所在すら分からないような小さな家。私は庵室のようなその小さな家につける名前まで考えた。「不生庵」というのである。

ところが他方では私は、そうすることで自分が世間一般の流れから離反し、社会的に孤立してしまう危険も感じているのだった。あちこちに休耕田も見受ける時代になって来たが、そこに木を植えて「林野」化させたような事例は未だ現れていない。

水田には幾世代にもわたる農民の汗がしみついていて、これをあっさり雑木林に変えることは彼らの長い努力を裏切ることになる。あまり突出したことはしない方がよいとも思われてくる。40代の半ばになってから、私は事をなすに当たって、いっもこういう内部の分裂を感じるようになっていた。

春の気配が感じられる頃に家内が新しい提案を出してきた。

「北河原の畑を人に貸したらどうかしら?」

家内は親しくしている近所の奥さんに、畑が空いているなら貸してほしいと頼まれたという。

「あのへんも段々家ができて来たし、畑を借りたいという人はほかにも未だいると思うわ」

彼女の言うとうり畑の周辺には、急速に家が増えはじめていた。畑の東北に高く寄せ集められていた砂礫の山も、いつの間にか平にならされて宅地になり、そこにも住宅が建ちはじめている。こちらがその気になれば、畑の借り手はきっと多いにちがいない。

私はその方がずっと穏当なやり方だと感じたが、畑に木を植えるという計画も捨てがたかった。希望者に畑を貸して、貸し地と自作地の間に境界領域として木を植えたらどうだろうか。

4月には、この計画を実行し始めた。これまで耕作していたボート状の畑の舟首部分を人に貸し、自家用の畑地を中央に移し、両者の中間に栗、サクランボ、スモモなどの果樹を植えることにしたのだ。果樹は6本を二列に植えた。

これが成長すれば木の下は林地になり、作業に疲れて休憩する時の日蔭を提供してくれるだろう。反対側の空き地も人に貸す予定だから、自家用の畑は南北の貸地にはさまれることになる。

果樹の苗木を植えた次の日曜日には、万能鍬を持参して畑に出掛け、起耕に取り掛かった。境界の果樹畑があるので、鍬をいれる場所もこれまでのように行き当たりばったりに適当なところから始めるという訳にはいかない。どこから着手するか、スタート地点が最初から決まっているのである。これは、かえって仕事に安定感を与えたらしく、私は例になく落ち着いた気分で作業を進めていった。

次の休日にも畑にでかける。前週のジャガイモ畑に続いて、トウモロコシ畑をその横にこしらえる。二つの畑は真ん中の通路をはさんで肩を並べる恰好になった。そして五月に入って、すべての畑が揃った時に、全体の形は十文字の通路で仕切られた田の字型になっていた。

こうして自然に成立した四つの区画には、それぞれジャガイモ・トウモロコシ・ネギ・大豆が植えられた。二年間の経験でこれらの作物が食品としての利用度も高く、作柄もよいことが分かって来たのである。

畑に行って田の字型の四っの区画を眺めていると、秩序感覚のようなものが涌いてくる。等分に分割された区画を見れは次にする仕事の作業が一目で読める。作業の手順や時間配当も機械的に割り出され、農作業がすっかり我が手の中に掌握されたという気持ちになるのだ。

農具を運ぶ方法は?

土、日には、かかさず畑に通うようになって困ったのは農具の運搬法。

自宅と畑の距離は約1キロ。クルマがあれば簡単だが、生活信条上、反マイカー主 義者だから、自転車の荷台に鍬を付けて運ぶしかなかった。

(結局、プレハブの物置を作るしかないな)

農具や、化学肥料を収納しておく物置があれば言うことはない。とうとう、畑の一角に物置を設置する羽目になった。

(追記)

(そうだな。プレハブの物置があれば、もっと便利になる)

物置を畑の隅に設置しておけば、畑に来る時にいちいち鍬や肥料を自転車の尻にのせて運ぶ煩わしさがなくなる。こんな簡単なことにどうして気がつかなかったのか不思議な位だが、やはり今まではそこまで考える余裕がなかったのである。

プレハブの物置を果樹畑と畑の境に設置し、そこに農機具・肥料の一切を収納すると、畑にでかける時の気分がまるで違う。水筒に水を詰めて自転車の荷カゴにほうり込むだけで、あとは手ぶらで出掛ければいいのだ。

畑についたら、鍵で物置の戸を開け、作業用のゴム長や軍手を取り出して準備を整え、草むしりを始める。そして仕事が済めば、畑に散らばった道具を物置にしまい鍵をかける。鍵をかける前に、もう一度残っている器具はないかと畑の方を振り返って点検するが、これが仕事の完了を告げる動作であった。一仕事済ませたという満足感は、この動作と共に沸いてくるのである。

私は日曜百姓三年目に、自分にとって最適と思われる農作業の型にたどり着き、四年目からはそれを反復実行するだけになった。仕事の進め方について本人なりの「型」ができると、あとはその型に合わせた行動の繰り返しになるから楽になる。型といっても無論たいしたことはない。次の四つのことをちゃんとやっていく位のことである。

第一に毎年必ず作る作物を以下の四品種とする。

ジャガイモ

トウモロコシ

ネギ

大豆

この四つを主力品種とすれば、余力があれば作る補助的作物をカボチャ・トマト・ピーマンなどとする。

第二に作物の蒔付け時期を定める。

ジャガイモは、桜の咲き出す頃が適期だと人から教えられて、四月中旬に種芋を半分に切り、灰にまぶして蒔くようになった。トウモロコシとネギは、五月の連休を利用して蒔付ける。これは従来通りだ。

最初のうちは大豆もトウモロコシと一緒に蒔いていたが、芽が出ると早速野鳩がやって来て食い荒らすので、蒔付け時期を少しずつ遅らせるようになった。テレビで専業農家では六月中旬に種を蒔くことを知り、私も思い切ってそれまで遅らせてみたら、野鳩の被害はほとんどなくなった。その頃になると、野山に食べるものがたくさん出て来るので野鳩の方もあまりガツガツしなくなるのである。

第三にできるだけ多く堆肥を与えること。堆肥を作るための草の捨て場を作ること。

第四に除草後に土寄せをすること。

草むしりを終えると、それで一件落着といった気になって除草後の畑をそのまま放っておいた。こういうやり方だと、取り残した微細な草が成長し半月もすると畑は再び草に覆われる。草むしりをした後に、もうひと頑張りして草掻きで表土をけずり作物の根に寄せておけば、草のはえ方が格段に少なくなる。こんな作業も今まではやったりやらなかったりで、その時の気分にまかせていたのである。

農作業の「型」ができ、休日ごとに畑にでかけて型にのっとた仕事をすると、畑仕事はもう私の生活の一部になり、これからさきもずっと、恐らく死ぬまでつずけることになるだろうと思うようになった。

だが、その頃から胃の具合がおかしくなって来たのだった。私の胃痛の来歴は古く、30代の前半にはじまっている。40代になってからは、毎年一度、一週間前後勤めを休んで寝込むようになっていた。寝込む時期はきまっていて、秋から冬に移る季節の変わり目である。

年毎に定期便のように同じ時期にやってくる胃痛が、日曜百姓四年目頃から不定期に襲来するようになって来た。春先にも胃が痛み根を詰めてなにかすると、時を選ばず痛みが襲って来るようになったのである。

そのせいもあるのか、畑にでかけて仕事をするのに段々手を抜くようになった。草をむしるにも畑の部分は丁寧にやるが、通路や果樹畑の草には手をつける気がしない。田の字型をした畑の通路を埋める草が濃くなると、雑草によって田という字の形が浮かび上がってくるような気がして「これが本当の《草書》である」と日記に書いたりした。

五月末には、果樹畑が一面膝を越す草で埋まった。果樹はどれもまだ小さいので、畑に日がよくさしこみ草の成長も早いのである。これ以上放っておけないという状態になって、やっと鎌をもちだして草を刈り始める。だが、一気に刈りきれず、土手側の三分の一ほどを刈り残してしまう。しかも刈り取った草を堆肥場に運ぶ気力がないのである。

(今度の日曜日に、子供達を連れて来て運ばせればいい)

子供は長女が中学に入り、長男が小五になって、もうアイスクリームで釣れる年令ではなくなっている。保育園の頃、兄の真似ばかりしていた次男も、小学生になってからは帰宅するとすぐ戸外にとびだして、暗くなるまで帰らないようになっていた。それでも、未だ彼らは「命令」を出せば、言うことをきくのである。

家内もこちらで要求すれば畑にやってくるが、黙っていればやってこない。結局、指図することが面倒になって、私は胃の痛みをこらえて一人で畑にでかけることになるのだ。

六月中旬に畑にいってみると、半月前に刈った果樹畑に早くも草が繁茂している。前回刈り残した部分は、草丈が一段と伸びて腰の高さにまでなっていた。まず、この方から片付けなくてはならない。

地面に片膝をつき、鎌の柄を両手で持って、バットの素振りの要領で、ザクッ、ザクッと草を刈り倒していく。爽快である。40センチ位の褐色の蛇が、草を這いのぼり草むらの高みを伝って逃げて行くのに気がついた。草を茂らせておくと昆虫が増え、それをねらって蛇も入り込んでくるのだ。そう言えばモグラの塚も畑のあちこちに見受けるようになった。自分の領分に、昆虫や小動物が集まって来るのは悪くなかった。

高く茂っていた草をすっかり片付けてから、畦に座って前回に草刈りを済ませた畑の方を眺める。刈り取った後に生えてきた「二番草」も既に30センチ位になっている。

(草はいいな)と思う。

一番草は茎が硬く、葉の色も黒ずんで猛々しい姿・形をしているが、それを刈り取った後に出て来る草は柔らかで物静かで女性的な感じがするのだ。草丈も大体揃っていて互いに協調しながら成長してきたように見える。それでも草むらの表面におのずから凹凸が生じ、くぼんだところに日がさしこみ、その部分が光を孕んで輝いて見える。

点々と名もない花が咲いている。

(草はいい。動物に比べるとうんといい)

私は散歩していて、自宅の近所で飼っているチャボが喧嘩するのを見た時の何ともいえない厭な気持を思い出した。目を怒らせて攻撃しあっているチャボは、人が争う時と寸分変わらぬ「表情」をしていた。チャボが人間と同じ「感情」をもっていることは明らかだった。

エネルギーを個体ごとに管理しなければならない動物は、エネルギー操作の必要から意識を生み出したのだ。アメーバの基本運動は手近にあるものを包み込んで消化する「同化」行動と、消化できないものを吐き出して遠ざける「異化」行動の二つから成り立っている。動物はこの二つの行動を効果的に使い分け、エネルギーを適切に行使するために、自身に対する表示用具として意識を作り出したのだ。

動物は感情的であることを免れない。エネルギーを自身で管理運用するものは、感情の命づるままに行動するように構造付けされている。

(植物にも感情があるにちがいない)と思う。

エネルギー体であるからには、植物にも感情に類似するものがあるにちがいないが、与えられた場所を動かず、「運を天に任せる」宿命にある彼らの感情は諦観に近いものであるだろう。草食動物に食われるならそれも運命、人問に収穫されて煮られるならそれも運命、彼らはすべてを黙って甘受する諦観者なのだ。

そして植物はこの諦観と引き換えに、与えられた小宇宙の総体を残り無く受容することによって生まれる安らぎと、「存在快」といったものを手に入れる。日差しを葉に受けて輝いている花壇の草花からはじまって、物陰にひっそり生きる雑草にいたるまで、植物には安らかなたたずまいがある。安らかな充足がある。

私は生物進化の過程で、諦観型の生物が植物に、非諦観型の生物が動物になったのではないかと想像してみる。やがて動物のあるものはその発達の極致で自分が動物であることをやり切れなく感じはじめ、遠い始源に戻って植物の諦観を回復したいと願うようになる。

釈迦も老子も、東洋の思想家の多くは植物の諦観を理想としている。彼らは与えられた生を静かに完遂して、無に帰することを幸福とする哲学をうち立てている。

(二番草は鑑賞用に残しておこう)

そう思って私は鎌を物置にしまい、草むしりをはじめた。私は草むしりという仕事が好きなのだ。私にとって幸福な時間とは、勤務先にこれということもなくて、畑に行って草むしりをしている時なのである。

地面にかがんで草をむしる形は、運命に従う謙遜な姿勢であり、到来するものを静かに待つ姿勢なのだ。可能と不可能・明と暗のはざまで、膝をついて待つことが人間に与えられた宿命なのである。

私は草をむしりながら、「四時行われ百物生ず、天何をか言わんや」という論語の一節をつぶやきながら、ひたすら待ち続ける。その姿勢が一番楽なのだから、待つ時間がいくら長くても苦にならないのである。

出物腫れ物をどうするか

これで、作業をするのに、身一つで畑にでかければいいことになった。

しかし、次の問題は生理的要求を、どうしたらいいかということ。

少しずつ、周りに家が立て込んできて、畑の真ん中で立ち小便をするわけにはいかない。

特に深刻なのは、休日に手伝いにくる家内や娘のケースで、

(ここは、やっぱり、トイレ付きの休憩所を作るしかないかな)と、思案を始める。

(追記)

耕耘機を購入して畑で使うようになったのが、日曜百姓5年目の昭和50年、畑にミニハウスを建てたのがその翌年の昭和51年である。この時期に私は自転車による通勤をやめて、原付バイクで職場に通うようになった。これら一連の行動が物語るのは、私の体力が相当弱って来たという事実である。私は50才になろうとしていた。

昭和50年代に入ると、学校の同僚達は大体クルマで通勤するようになり、私だけが自転車通勤という孤塁を守ることになった。職場の余興で行う連想ゲームでは、「自転車」というと私が連想されることになっていた。だが、胃病による体力低下という現実には抗し難く、とうとうバイク通勤に切り替えたのである。

耕運機を購入したのも同じ理由からだった。百姓仕事のうち、年聞を通して最も作業量が多いのは草むしりである。けれどもこれは根気仕事で、さほど体力を要する訳ではない。体力を一番消耗させるのは起耕であった。

春先に三本鍬で畑の全体を鋤き返し、夏の終わりに菜畑・大根畑をこしらえるためにもう一度畑の土を起こす。これが素人にはなかなかの大仕事なのである。年に二回使用される三本鍬は、物置で出番を待っているうちに木の柄が乾いて来て、使う段になって鍬を振り上げ、振り下げしているうちに鍬が柄からスポッと抜け落ちてしまう。そのたびにこれをはめ直して起耕を続けるのだ。

スコップで土を起こす場合には、そんな心配はない。だが、これだと作業能率が三本鍬の半分にも及ばない。私がこれまで、畑の耕作面積を15坪から20坪の範囲にとどめてきたのは、すべて起耕の負担が大きすぎるからだった。負担は大きいけれども、ここで頑張って流す汗の中に百姓仕事の滋味があることも事実だった。耕運機でその困難な部分を楽に流してしまったのでは、何のために日曜百姓をするのか分からなくなる。

しかし体力が低下してくると、そんなことも言っていられなくなった。自分の生活の中に機械を持ち込まないことを方針としてきた私もついにバイクを取り込み、そして今百姓仕事をやめるか、耕耘機を購入するかという岐路の前に立たされて、後者を取らない訳にはいかなかったのである。原則に固執するより、耕運機によって負担を軽くしながら、農作業を継続した方がいいにきまっている。

耕運機は思いのほか高価で18万円かかった。今なら10万円程度の機械が当時はその位したのである。

農業に機械を取り込んだ成果は、目に見えて現れて来た。起耕が何でもないことになり、耕地面積を従来の倍に拡張することができたのだ。これまでは20坪の土地を田の字型に分割して耕すほかに、予備として約20坪の土地を自家用に残し、そこにはカボチャを植えて自由気ままにはい回らせていた。ここは放置したままでほとんど手を入れなかったから、カボチャは草の海を泳ぐ八岐のオロチさながらの苦闘を強いられていたのである。

この予備地を耕運機で耕して大豆畑にしたので、耕地面積が倍増することになったのだ。

あまった畑を人に貸しているうちに、借り手は5軒に増えていた。私が買ったばかりの耕運機を音高く響かせて、畑の中を往復しているのを畑に来合わせていた借り手が驚いたように眺めている。

耕運機は起耕ばかりでなく、土寄せの下地作りにも使える点で便利だった。大豆畑・トウモロコシ畑などの大きな草をざっとむしった後、耕運機を畝の間に入れて土を砕き、その後で土寄せをすると簡単に土が動かせるのである。だが、耕運機を利用できるのは、この二種類の作業に対してだけだった。

経済合理性という観点からすると、耕運機の導入は極めて愚かなことなのだ。野菜畑が一年聞にあげる「収益」は、いくら多めに見積もっても高々数万円にすぎない。この畑のために18万円の耕運機を購入したり、この翌年にはミニハウスを建てたりするのだから私のやることは誰が見ても道楽の度が過ぎるというものであった。

しかし日曜百姓は家計を助けるためにやっているのではない。「道楽」としてやっているのである。だから、職場の同僚が酒を飲みにも行かず、レジャーにも興味を示さず、暇さえ有れば畑に通っている私を見て、「神様みたいだ」と揶揄したり、「何を楽しみで生きているのだね」と質問したりするのは、見当違いなのだった。

よそ目には悠々と土いじりを楽しんでいるように見えても、この間、胃は悪くなっていく一方だった。

この年の秋に、荷台に大根か何かをつけて、バイクで畑から帰途にっいたことがある。裏通りを選んで、それほどスピードを出さずに出発したのだ。行程の半ばまで行ったところでバイクが斜めに傾きはじめた。荷台の重量はさほどのことはなかったから、これは全く私自身の平衡感覚がおかしくなっていた為だった。

(このままでは横転する。ハンドルを右に切らなければ)と思っているのに、頭も身体も痺れたように動かなかった。私はまるでスローモーション映画を見るように、バイクもろとも自分が横転するのを自分の目で見ていた。

「大丈夫かね」と通りすがりの初老の男性が駆け寄っ来て、私に声をかけた。

「大丈夫です」と言って、私は立ち上がった。

バイクを起こしている私に「どうしたんだね」と相手が尋ねて来た。無理はなかった。まるで船がゆっくり傾いていくようにバイクが傾いて行って横転したのだから。

毎年恒例の胃痛がはじまっていたのである。胃痛がはじまると、胃が死んだように動かなくなり、それと共に身体機能の一部が目に見えて「劣化」してくるのだ。

バイクで転倒してから四、五日して本格的な胃痛がはじまり、勤めを欠勤することになった。治癒は長引き、絶食期問は約一週間に及んだ。治療法は何も食べないで、じっと寝ていることしかなかった。体重は八キロ減った。絶食すると、日に一キロずつ痩せていくのである。

胃病が快方に向かう頃から、畑に休憩所を建てることを考え始めた。畑で一働きして、疲れてきたら直ぐ仕事をやめ、休憩所に持ち込んだベットで休むことにしたら具合がよかろうと思ったのである。

そう思ったら、急に頭が動き出した。そこで看病している家内に相談を持ちかけた。

「どうだろう。休憩所があれば、畑に行ってトイレの心配をしなくてもいいし、収穫物を保管しておくにもいいしね」

「電気をひくの?」

「いずれそうするかもしれないが、今はしない」

「でも、お金がかかるんじゃない?」

「クルマ一台の値段で建てられるさ。予算100万円で作ってくれと、金額を指定して業者に頼むんだよ」

自家用車一台分の予算で休憩所が建つのではないかというのは、私の勝手な思いこみだった。その金額を聞くと、家内も異議もなく承如した。彼女も休憩所があれば、助かると思っていたのである。

ホームページに戻る