住宅への第一歩

休憩所で過ごす時間が長くなると、そのままそこに泊まりたくなるし

簡単な食事も作りたくなる。それに、出来ればテレビを持ってきてプロ野球の中継 も 見たい。

ということになれば、水道も必要だし、電気も引き込まなくてはならない。ついで に 、農作業した後で入浴できるように風呂場もほしいなということになって、遂に

増 築工事に踏み切ることになった。

増築は都合3回行っているが、これは第一回目の増築工事

増築は都合3回行っているが、これは第一回目の増築工事

計画は、至極簡単で既存の休憩所に新しい造作部分を付け足すだけ。写真でごらんの通り新築部分は二階に二間、階下に二間、これに風呂場とトイレが付いているという構造である。素人が思いつきで家を増築するとなったら、こんな程度のバラックをこしらえるしかない。

(追記)

ホームページの題名からすると、家を建てるまでの経過をもう少し詳細に述べなければならない。なにしろ 「畑に家を建てるまで」 となっているのだから。例えば、家の設計図や建築費の明細も公開すべきだと思うが、ここではあまりプライバシーに触れない範囲で、その概略を述べることにする。

建築業者には恵まれていて、私の兄は手広く建築業をやっているし、自宅のお向かいにも腕のいい業者がいる。迷った末に、近所つきあいのよしみで、お向かいの業者に建築を依頼することにした。相手は専門家としての立場からこちらのプランについて色々いいたいことがあったに違いないが、黙って計画通りに工事をやってくれた。

こちらより一足早く畑の脇に家を建てて、当方がすることを見ていた隣人は、私が少しずつ工事をすすめるのを見て、「着々と計画を実行しているねえ」 と感心したように言った。しかし、これは相手の完全な誤解で、私は明確に将来を見通して行動していたのではなく、場当たり的に増築を繰り返していたにすぎなかった。

一回目の増築は、下図に示すように休憩所(A)の横に本体部分(B・C)を取り付けただけのものである。階下の増築部分(B)には、座敷8畳と居間6畳のほか、玄関・風呂場・トイレを設置し、二階(C)には8畳の寝室と6畳の書斎を設置した。二階は自分のための城にするつもりだったから、トイレも水道も取り付け、階下に降りることなく、ここに一日中籠もっていられるようにしたのだ。

Aが休憩所(7坪)、Bが階下増築部分(15.5坪)Cが二階増築部分(10坪)

二回目の増築は、下図の矢印部分に雨水が吹き込むのでそれを防ぐことと、書庫を作るのが目的だった。増築箇所は母屋に続く部分(D1)と、一間幅の廊下で結ばれた別棟部分(D2)に別れていて、面積は併せて19坪。

どの部屋も南に向いた日当たりのいいものにしたいと知恵を絞ったら、下図に見るような横長の構造になってしまった。こうして写真を眺めると、安普請とはいえ、かなり大きな図体をした家である。最初は良寛の「五合庵」のような家を作るつもりだったのだが。家がこの段階になったとき、当地の友人に「不生庵」が出来たから遊びに来て欲しいとハガキを出した。しばらくして、相手から「お前の家を探したが見つからなかったぞ」という電話がきた。彼は、「庵」というのだから小さな家だろうと思ったのである。

この家を「不生庵」としたのは、江戸時代の禅僧盤珪の提唱した「不生の仏心」に共感したからだ。盤珪は、誰もが持っている非個人的意識を「不生の仏心」と名付けている。

費用を安く上げるために、壁材はお粗末だ。バラックという印象が強い

費用を安く上げるために、壁材はお粗末だ。バラックという印象が強い

しかし私にとって家作りの最大の問題は、本を収納する場所をどうやってひねり出すかということだった。私に道楽があるとしたら、古本、新本取り混ぜてやたらに本を買い込むことで、そうやって集めた本が旧宅に溢れていたのである。それらは空き部屋の壁面を埋めるだけでは収まらず、座敷の床の間や入り口までを占領していた。下図は旧宅の座敷で、床の間にあった掛け軸は撤去され、二つあった入り口の一つも書棚でふさがれてしまっている。

新居に移っても、書棚は結局、座敷に置くしかなかった。しかし旧宅のように、座敷を客を迎える場所か、古本屋の店先か分からないようにしてしまう愚は避けたかった。ということになれば、どうしても書庫を設けなければならない。二回目の増築は、すべて本の落ち着き先を見つけるためだったと言ってもよかった。

新居の座敷。ここにも旧宅から持ってきた書棚を設置した

新居の座敷。ここにも旧宅から持ってきた書棚を設置した

収納対策の一つとして考えたのが、廊下を一間幅にして両側に書架を並べることだった。自分でも、これはいい着想だったと思う。

書架が両側にあると本を探すのが楽だ

書架が両側にあると本を探すのが楽だ

廊下を挟んでD2の部分には10畳と6畳の書庫がある。

10畳の書庫。床面は物置になって散らかっているいるので、上半分だけを撮影した

10畳の書庫。床面は物置になって散らかっているいるので、上半分だけを撮影した

6畳の書庫。こっちの方は、大体片づいている

6畳の書庫。こっちの方は、大体片づいている

二回目の増築が完了したところを撮影したのが、下の写真。家はできあがったけれど、周りには何もない。畑の真ん中に吹きさらしの家が建っているだけで、いかにも殺風景だ。

矢印が10畳の書庫

矢印が10畳の書庫

あまり殺風景だから、庭木でも植えようと思う。だが、貯金を使い果たして、その費用がない。そこで、ちっぽけな苗木を買ってきたり、無料で頒布される幼木を貰ってきて植えるしかなかった。球根を買ってきて埋めたが、それも一番安いチューリップだった。下図は当時の玄関前を撮影したもので、原っぱみたいな空間が広がっていた。

Aは菊桃(花桃)、Bは紅梅の苗木。吹けば飛ぶような苗木ばかりだ

Aは菊桃(花桃)、Bは紅梅の苗木。吹けば飛ぶような苗木ばかりだ

上図と同じ場所が、今は下図のようになっている。この年まで生きてきて悟ったことは、庭木と貯金は忘れているうちに大きくなるということだ。苗木を植えて毎日水をやったりしていると、遅々として成長しないように思う。貯金も、しょちゅう貯金帳を眺めていたのでは一向に増えていかないが、貯金したことを忘れていると十数年して意外に増えていることに驚く。この家に移ってきてから、畑作に気を取られたり、パソコンに夢中になっている間に、庭木は何時の間にやら大きくなっていたのだ。

最後は、母屋に6畳一間とサンルーム(ガラス部屋)を付け足す工事だった。6畳間は同居している息子が、好きなギターでも弾くようにと奮発して建ててやったもので、サンルームは家内が日向ぼっこをしたり、雨の日の洗濯干場に使うために作った。こうして次々に工事をしている間に建坪は計54.5坪になってしまっている。典型的なつぎはぎ式・膏薬張り式住宅である。

E はサンルーム(6畳弱の広さ)

E はサンルーム(6畳弱の広さ)

突き出しの部屋二つ。手前が総ガラス部屋、向こうが6畳間。

突き出しの部屋二つ。手前が総ガラス部屋、向こうが6畳間。

休憩所は違法建築だった

増築に着手して知ったことは、家屋を建てるには地目を農地から宅地に変更して置かねばならないということだった。いくら休耕田だったにしろ、ここは、紛れもない農地。そこへ休憩所を建てたのは、明らかに違法だったのだ。

農地を宅地に変更するには、地元の農地委員会の認可が必要で、そうしないと水道も引けないし、電気も引けないのだった。

それらの手続きを完了してようやく工事にかかり、増築部分が完成した。土曜の午後、畑で一働きして風呂に入り、さっぱりして帰宅することも出来るようになったし、そのまま泊まり込んで夜を明かすことも可能になった。

しかし1年たってみると、素人の設計、計画した家の杜撰さが出てきて、休憩所に新築部分をくっつけたあたりに雨水の吹き込みがあることが判明する。

それに、書庫のようなものも欲しくなった。何しろ、長年の古本屋めぐりで本だけはたくさんある。自宅からこれを移したい。

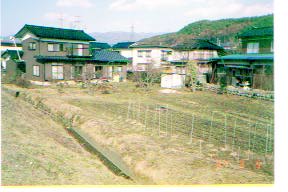

かくて第二期増築工事をはじめることになった。その完成図が下の写真。前面に写っているのは、裏の畑で家屋の向こう側に同じくらいの広さの畑がある。家屋は、ボート状の畑の中央に南面して建てられている。

画面手前に立っているのは、アスパラガスの支柱

画面手前に立っているのは、アスパラガスの支柱

建物が全部完成したのは、退職2年前のこと。これで、多少あった蓄えがスッカラカンになる。

(追記)

2001年現在、家の外回りがどうなっているか、紹介しておきたい。

建築当時に吹きさらしだった家の周りにも、次第に木が茂ってきた。旧宅には樫の大木があり、その実から芽生えていた幼木を用水路の脇に移植しておいたら、これがぐんぐん大きくなって二階の屋根を越すほどになったのだ。移植した当時は高さが1メートルほどだったが、それが17年間にこれだけ伸びたのである。

上図は南側からの写真で、次のは北側からの写真。樫の木に続いて一列に並んでいるのはサワラの木だ。農業高校の苗木畑に間引きして捨ててあったのを貰ってきたものである。植え込みの向こうに見える二棟のうち、低い方が書庫棟。

樹木はめざましく生長する。だが、わが家の場合、ある程度大きくなると木が勢いを失って枯れ始めるという現象が続いている。原因は、ここが昔、河原だったことにあるようで、地表はよく肥えた沃土だけれど、1〜2メートル掘ると下は砂礫になっている。この砂礫が根の成長を妨げているのではないかと想像している。枯れて行った樹木のうちで、今も哀惜の情が残るのは木蓮の木で、樫の木と並んでやはり二階の屋根を越すほど大きく育っていたのだった。そして、春になると下図のように見事な花を咲かせていた。

その木蓮に変調の兆しが見えてきたのは、1999年の5月頃からだった。この頃から葉の一部が黄色くなり、やがて部分的に枯れ始めたのだ。どうしたのだろうと気にしているうちに、茶色に枯れた葉っぱがだんだん増えていって、半分の葉が枯れて落ちてしまった。

これは地下が砂礫になっている上に、自由放任主義をとって、枝葉を茂らせすぎたためかもしれない。木の盛衰を自然に任せ、枝おろしや刈り込みをしない方針をとっている以上、枯れる木が出てきても仕方がない、そう思いながら、哀惜の情を押さえがたいのである。

枯れていく木があれば、新たに伸びてくる木もある。上図は、鳥の糞に混じって運ばれてきた種から生まれた木で、何という木か分からないうちにこんなに大きくなってしまった。下図は裏庭の全景だが、人の手で植えた木や自生してくる木で、いつの間にか敷地の回りは低木で囲まれるようになっている。

この中に藤棚で支えられたキウイがある。

キウイというのは雄と雌があって,二本の木を植えないと実がならないのだが、このうちの一本を足で踏みつけて折ってしまった。(これで、キウイもおしまいだな) と思っていたら、家内が折れたところを紐で縛ってくっつけている。

「そんなことをしたって駄目だよ」と私。

「いえ、大丈夫」

家内の言葉通り、折れた苗木が持ち直して、去年は20個のキウイが採れ、今年は百以上の実がなっている。最初、畑仕事には腰が引けていた家内も、いまでは農作業のリーダーになっていて、私は彼女の指示に従って、畑に出ているのである。

生命力の強さを見せたキウイ

生命力の強さを見せたキウイ

生命力の強さといえば、下図の柳もそうである。家内が生け花に使った柳の小枝を隣家との境に挿しておいたら、いつの間にか根がついて見上げるような大きさになっている。

この柳は、パーマをかけた頭髪のよう枝が縮れている

この柳は、パーマをかけた頭髪のよう枝が縮れている

考えてみると、畑に家を建てたことの恩恵は実に大きかった。狭い宅地だったら、こんなふうに自由に家の増築を繰り返すことは出来なかったろうし、畑に野菜を作るだけでなく果樹や花を植え、野鳥が運んできた木や、自生した木を観察することも出来なかったろう。疲れたとき、ふらりと戸外に出て敷地内を一巡すると、気分はたちまちリフレッシュするのだ。

最後に建築費について記せば、建坪54坪余の費用を合算すると1600万円を少し超過するくらいになり、1坪当たり約30万円の計算になる(今から17年前の価格)。